Ces cols des Alpes qui furent frontaliers … et ceux qui le sont devenus

Un col est défini par sa situation sur une ligne de partage des eaux (LPE). Cette LPE est souvent une limite administrative et si celle-ci est une frontière entre 2 états, le col aura un statut « haut de gamme » de col frontalier … et il figurera dans le catalogue de chacun des deux pays.

Ce statut peut ne pas être permanent, au cours de l’histoire les traités ont déplacé les frontières.

Quelques exemples :

France et Italie :

Avec le traité de Turin (1860) et le rattachement du Duché de Savoie et du Comté de Nice à la France plusieurs cols de nos Alpes cessent d’être frontaliers (par exemple le Galibier et la Bonette) et d’autres le deviennent (le Mont-Cenis et Vescavo – mais ils ne le seront que jusqu’en 1946 avec le traité de Paris).

Autriche et Italie :

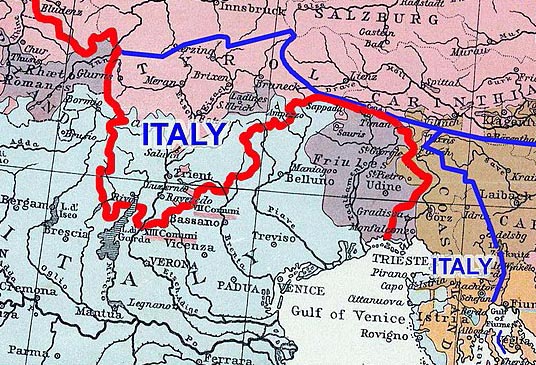

En 1919, avec le traité de Saint-Germain, le Trentin (WelschTirol) et le Tyrol méridional (SüdTirol), appelé Haut-Adige furent cédés par l’Autriche à l’Italie. (Provinces de Trento et Bolzano).

Le Stelvio cesse d’être frontalier et le Brenner le devient.

En rouge la frontière entre l’Italie et l’Empire Austro-hongrois (avant le traité de Saint Germain)

En bleu frontières : Italie / Autriche, Italie / Yougoslavie et Autriche / Yougoslavie (après le traité)

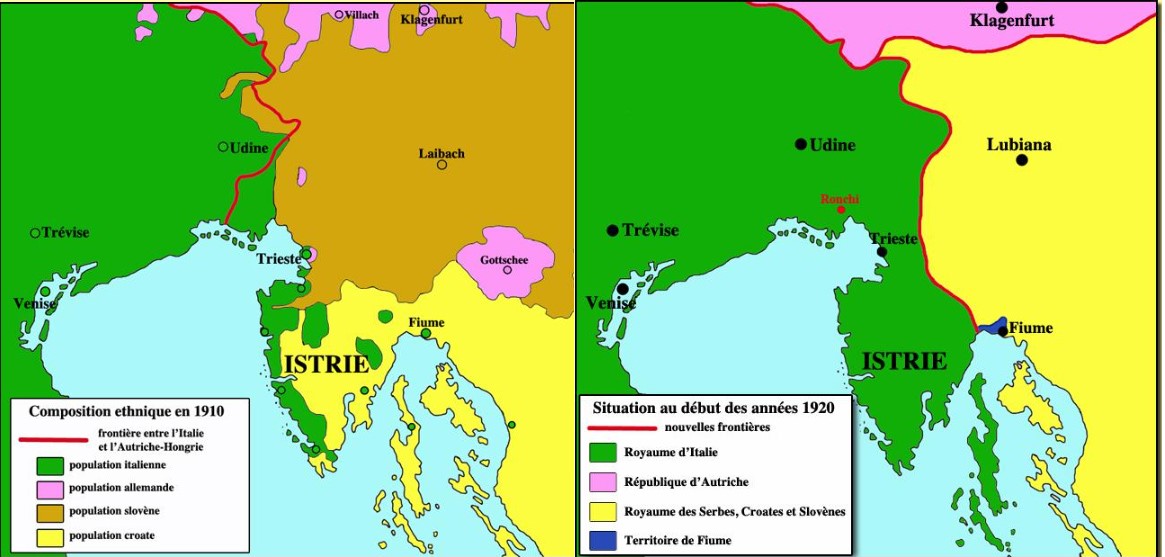

Plus à l’est entre l’Italie et la Yougoslavie :

Avec le traité de Saint Germain en Laye (1919), la frontière est repoussée vers l’est et plusieurs cols cessent d’être frontaliers (par exemple Passo di Solarie) et le redeviendront en 1947 avec le traité de Paris.

D’autres comme Preval Vršič (ou Passo di Moistrocca) ne seront frontaliers que de 1919 à 1947.

En rouge la frontière avant (à gauche) et après (à droite) le traité de Saint Germain

L’article (sur le site des Cyclotouristes Grenoblois) : « Ces cols des Alpes qui furent frontaliers … et ceux qui le sont devenus » passe en revue, en détail, les changements intervenues tout au long de l’arc alpin depuis 1860.